双孢蘑菇Agaricus bisporus

(J.E. Lange) Imbach

基本信息 | - 通用中文名Chinese name:双孢蘑菇

- 别称&俗称Othernames:蘑菇、白蘑菇、洋蘑菇、口蘑[误]、圆蘑菇、牛排菇、双孢菇

- 拉丁学名Scientific name:Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach

- 科family:蘑菇科Agaricaceae

- 属Genus:蘑菇属Agaricus

- 分布Distribution:广泛分布(栽培种)

- 有分布的省区Provinces:浙江省,甘肃省,西藏自治区,四川省,新疆维吾尔自治区,青海省,山西省,安徽省,云南省,内蒙古自治区,北京市(文献记载)

查看具体分布情况 - 生态Ecology:夏秋季群生或散生于高山草甸、云杉林、废弃牧场、粪堆、田野、公园、道旁等环境。

- 营养类型Nutrition Type:腐生Saprotrophic: 分解死亡生物体或有机物获取养分

- 置信指标Confidence:★★★

|

介绍部分

简介:双孢蘑菇是世界范围内广泛栽培的一种常见食用菌。其野生个体为褐色,而栽培个体一般通体白色。

双孢蘑菇几乎就是可食用蘑菇的代名词,就好像“康师傅”是方便面的代名词一样。双孢蘑菇在菜市场上极其常见,没有固定的名称,常见名称包括:白蘑菇、洋蘑菇、圆蘑菇等,或者就叫蘑菇。在英文中,它常被称为common mushroom(普通蘑菇)、mushroom(蘑菇)、button mushroom(纽扣蘑菇)或champignon de paris(巴黎蘑菇),褐色型的个体被称为crimini mushroom或portobello mushroom。蘑菇酿肉、烧烤时的去蒂烤蘑菇、披萨上的蘑菇片、西餐常见的奶油蘑菇汤和黄油煎蘑菇,其中的“蘑菇”通常都是双孢蘑菇。

值得注意的是,双孢蘑菇经常被误称为口蘑,但口蘑在分类学上特指口蘑属Tricholoma物种,而双孢蘑菇是蘑菇属物种。换句话说,双孢蘑菇并非真正的口蘑。

形态特征

双孢蘑菇隶属于蘑菇科、蘑菇属、Pseudochitonia亚属、Bivelares组。蘑菇属的共同特征是菌褶离生,幼年白色至淡粉色,成年褐色;孢子印褐色。Bivelares组的共同特征是菌柄短粗,菌肉受伤略变粉色或红色,KOH、Schäffer's reaction阴性。双孢蘑菇除了上述共同特征外,其他特征包括菌盖覆盖褐色鳞片,担子双孢,孢子长度超过6μm,有一个较厚的菌环,气味蘑菇味(而不会有奇奇怪怪的味道)。在缺乏显微镜的情况下,较难区分双孢蘑菇和其他相似种。

尽管最常见的形态是白色,但野生的双孢蘑菇菌盖其实覆盖了褐色的鳞片。白色的个体源自于1926年,宾夕法尼亚州唐宁敦的菇床上的一个突变体。E. Lambert发现了这个个体,并用多孢筛选法培育3代后筛选出一株纯白菌种。近年来,褐色型的双孢蘑菇也偶出现在市场上,常冠名牛排菇。随着白色菌种在各地被栽培,逃逸事件也时有发生,现在在野生环境中也能看到白色的双孢蘑菇个体,或白色与褐色杂交形成的淡褐色个体。

相似物种

和双孢蘑菇相似的物种很多,不论是褐色个体还是白色个体。

对于褐色个体,初学者常把它们和环柄菇类(名字一般叫xx环柄菇,xx白环蘑,xx白鬼伞等)或者鹅膏属(xx鹅膏)混淆,但这些蘑菇的菌褶自始至终都是白色的,而双孢蘑菇,以及其他蘑菇属物种的菌褶会经历白→粉→褐的变化,开伞之后菌褶完全成熟,是褐色的。蘑菇属下有一些物种也拥有褐色的鳞片。其中一些物种要么受伤不会变粉色或红色(变黄色或不变色),要么有奇怪的气味(墨汁味,杏仁味,苯酚味,碘酒味...)而非朴实无华的蘑菇味,要么菌柄的长度明显长过菌盖直径(双孢蘑菇菌柄短粗,菌柄长度和菌盖直径差不多或短于菌盖),要么拥有双层菌环(双孢蘑菇的菌环厚,但是是单层的),这些多少能排除掉一些物种。但是,依然有一些和双孢蘑菇关系很近的物种在这些特征上基本是一致的(如祁连蘑菇A. qilianensis),它们只能通过显微镜下担子是否双孢来区分了。

对于白色个体,同样可以通过受伤变色情况、气味和菌柄菌盖长度来排除掉一些物种,例如黄斑蘑菇A. xanthodermus、野蘑菇A. arvensis等物种受伤变黄。四孢蘑菇A. campestris是一个相似种,它通体纯白色,受伤变粉红,同时也有蘑菇气味。四孢蘑菇的菌盖上有白色鳞片,菌环形态和双孢蘑菇有些区别,且如其名,担子是4孢的。大肥蘑菇A. bitorquis是一个Bivelares组的白色物种,它的菌肉受伤不明显变色或略变粉色,且菌环双层。

分类学历史

很早的时候,双孢蘑菇就已经被驯化栽培了,但其真实身份一直未被揭晓。长期以来人们往往将双孢蘑菇误认为是四孢蘑菇(作者注:在Species Fungorum上可以看到一些将双孢蘑菇误认为四孢蘑菇的亚种,甚至四孢蘑菇本尊的记录。但四孢蘑菇是白色的,而据记载最早的白色型双孢蘑菇——也就是人工栽培个体的祖先——起源于1926年,这可能说明野外存在一些淡色调的双孢蘑菇自然突变个体)。

1926年,Jacob Lange首次清晰描述了双孢蘑菇,并将它作为野蘑菇的一个亚种处理。20年后Imbach将双孢蘑菇提升为独立的种。

1900年时,Peck描述了一种来自北美的、褐色的、双孢的蘑菇属物种,并将其命名为A. brunnescens。此物种和双孢蘑菇是否同一种存在争议,一些研究,如Malloch 1976认为该物种拥有双孢担子,两者是同一种(C. Bas 1991),一些文献,如Nauta 2001(Flora Agaricinia Neerlandica vol.5 Genus Agaricus)则认为该物种具有四孢担子,两者并非同一种。据考证,原文中并未描述担子(Peck 1900)。

进化历史

双孢蘑菇除了原变种var. bisporus外,还有两个分别分布于美洲和欧洲的4孢变种,分别称为var. burnettii和var. Eurotetrasporus。Ming-Zhe Zhang et al. 2023研究了352条来自全球的双孢蘑菇线粒体DNA和9条双孢蘑菇近缘种的线粒体DNA,构建了系统发育树。系统树表明,全球的双孢蘑菇包含7个支系,4个来自欧洲的支系最早分化出来,其次是1个中国支系,最晚分化的是2个美洲支系。var. Eurotetrasporus构成一个独立支系,最早分化出来,var. burnettii则分散在2个最晚分化出来的美洲支系种。这项研究估计双孢蘑菇的分歧时间在462万年前,起源于欧洲。鉴于和双孢蘑菇最近缘的2个物种都分布于中国,因此双孢蘑菇和这些物种的祖先可能在欧亚大陆上广泛分布,之后来临的冰期导致仅在高海拔地区生存的个体才能存活,进一步导致了地理上的隔绝和物种分化。

经济价值

生态价值

双孢蘑菇是一种腐生菌,它有能力分解植物凋落物和动物粪便,维持生态系统的正常运作。Fermor et al. 1991的研究证明,双孢蘑菇可以高效地矿化细菌并吸收细菌的养分,这可以起到释放细菌生物量中富集的碳、氮和矿物质的作用,同时也起到抑制细菌过度生长与自己竞争养分的作用。

栽培价值

双孢蘑菇是目前世界上人工栽培最广泛、产销量最大的食用菌,2014年的全世界栽培量估计达5百万吨。其栽培起源于法国,我国1925年引进栽培,1978年产业开始起步。

营养价值

双孢蘑菇营养丰富,含有蛋白质、碳水化合物、脂质、矿物质、维生素等基本营养素,其中蛋白质含量高达35.87 g/100g。另外,双孢蘑菇还含有多糖、脂多糖、纤维素、游离氨基酸、核苷、糖蛋白、凝聚素、脂肪酸等,被报道有一定抗菌、抗癌、抗糖尿病、抗胆固醇、抗高血压、抗氧化等效果(警告:不能代替药物!)(Funda Atila et al. 2017)。其氨基酸能一定程度上缓解运动性肌肉酸痛,酪氨酸酶可一定程度上抑制丙型肝炎,预煮液提取物能一定程度上降低血压等,含有较高的亚油酸可一定程度上防止动脉粥样硬化,核糖核酸能一定程度上抑制病毒增殖,多糖可抑制一定程度上肿瘤细胞活性,浓缩提取浸出液制成的健肝片对肝肿大、早期肝炎、慢性肝炎均有一定的治疗效果(警告:不能代替药物!)(郑惠清等,2021)。双孢蘑菇中有显著含量的麦角硫因(EGT,有保护皮肤、抗氧化、抗炎和抗抑郁等多种生理活性),达161.07 mg/kg。同时,双孢蘑菇富含鲜味物质,如呈味核苷酸、有机酸、游离氨基酸等,其中天冬氨酸含量高达38.4 g/kg。这些鲜味物质,连同一些挥发性的醛、醇、酮、酯共同构成了双孢蘑菇的滋味基础。

潜在危害

Béatrice Fischer et al. 1984通过高效液相色谱法从双孢蘑菇子实体中分理出伞菌氨酸(agaritine),一种被怀疑具有潜在致癌性的苯肼衍生物,但关于这种物质的致癌性研究存在大量争议。喂食研究并没有发现蘑菇或蘑菇提取物的任何毒理学效应,基本不必担心食用这种蘑菇对人体造成负面的影响(Peter Roupas et al. 2010)。

育种难点

双孢蘑菇的育种方法主要有自然育种、孢子分离育种、杂交育种、原生质体育种等。较常用的方法是杂交育种,但杂交育种面临下列问题:

单核孢子少而差,育种慢:正常情况下,担子里有2个各携带不同的一套遗传物质的细胞核。担子在产生孢子时,会经过核配(2个细胞核融合为1个),然后经过减数分裂成4个带有1套遗传物质的细胞核,并分配给4个担孢子。这样产生的每个担孢子中只有1套遗传物质,之后2个担孢子会交配并再次发育成一株带有双核的菌丝体。这种”同核单孢“的孢子可以交配,也就能进行单孢分离杂交育种。然而,双孢蘑菇每一个担子上只产生2个孢子,意味着其绝大多数担孢子中会分到2个细胞核,可以不经过交配直接发育,这种生活史类型称为二极性次级同宗配合。因此,要进行双孢蘑菇的杂交选育,只能寻找那些发育异常,仅带单核的不育孢子进行杂交实验,这些孢子占比小且萌发率低。

单双核体难区分:单核孢子会萌发成一株单核的菌丝体,两株单核菌丝体必须经过交配,发育成双核菌丝体后才能长出蘑菇。许多担子菌的双核菌丝都会出现一种称为锁状联合的结构,是菌丝体经过受精的重要标志,然而偏偏双孢蘑菇缺乏这种结构,故而很难分辨未经过交配和经过交配的菌丝。1989年, 我国利用该方法成功选育出第1个具有自主知识产权的双孢蘑菇杂交品种As2796。

缺乏遗传标记:生物的性状由基因决定。对于蘑菇,其体型、肉质、特定营养成分的含量等背后可能有1个或若干个和这些性状紧密相连的基因序列,即遗传标记。目前在双孢蘑菇上还未发现任何与重要农艺性状相关的遗传标记,杂交后难以保证子代会继承亲代优良性状,不利于定向育种。

上述问题都长期困扰着双孢蘑菇的杂交育种实验,也导致我国的双孢蘑菇菌种严重依赖进口。许多学者都致力于打破这些障碍,例如2023年我国学者开发了利用分子标记辅助杂交育种的技术,显著提高了育种成功率。

栽培技术

扩繁母种时应该选择蛋白胨培养基进行,在培养原种和栽培种时应该选择麦粒培养基进行。在扩繁母种的过程中,需要选择的实验仪器为18mm×180mm的试管,并且在温度保持在123℃的无菌环境当中进行长达 40 分钟的灭菌处理;在培养原种和栽培种的过程中,需要选择的实验仪器为500mL的罐头瓶,并且在温度保持在123℃的无菌环境当中进行长达90分钟的灭菌处理。

双孢菇栽培主要采用发酵料栽培技术。发酵料常采用棉籽壳、玉米秸秆、玉米芯、麦草、牛粪、鸡粪等。配方多样,例如干牛粪1000千克+稻草720千克+棉籽壳200千克+过磷酸钙40千克+麦草170千克+尿素5千克+石膏粉40千克+石灰7千克(刘持勇,2018);或麦秸1000 kg+干牛马粪650kg+饼肥40kg+尿素15kg+碳酸氢铵15kg+过磷酸钙15kg+石膏25kg+石灰25kg(朱智峰,2022)。一些研究表明,在对比棉籽壳、玉米芯、玉米秸配方基质的出菇情况时,棉籽壳的效果最好(李晓博等,2018;孙亚芳等,2018)。实验表明,添加秸秆干物质量10%的过磷酸钙+0.25%的腐殖酸时双孢蘑菇生物学效率和粗蛋白含量最高(方志荣等,2022)。

原料的发酵方法有一次发酵、二次发酵、隧道发酵等。一次发酵在自然无遮挡的室外进行,茅草核牛粪先进行与发酵,时间一般选在正式建堆前15天, 其间3~5天翻堆一次, 须翻堆2~3次,之后预湿,将稻草麦草切成15-30cm的小段并浸湿,以手握紧能挤出水滴为好。播种前40天建队,先铺15cm的稻草,再铺5cm的粪,之后如此交替至高度达1.5m,原料水分用手紧握能有水滴流出为好,发酵过程中翻堆4-5次,从建堆起每隔5、5、4、4、3天各翻一次, 历时大约25天, 除最后一次每次翻堆要注意补足水分,发酵好的培养基呈黄褐色至棕褐色, 无粪臭、无氨味, 草柔软而有韧性, 粪草均匀, 质地松软, 汁水浓, 通气性能良好。二次发酵在菇棚床架上进行。相比一次发酵(秸秆发酵),二次发酵和隧道发酵不仅提高了整个菇棚的消毒程度,双孢菇单产水平也有不同程度的提高。在一次发酵过程中,微生物发酵常常会使物料产生大量氨气,若发酵料存有氨气对双孢菇菌种危害极大;在二次发酵或隧道发酵过程中,当发酵温度维持在45.0~46.0℃时,会产生大量放线菌,发酵产生的氨气在有氧条件下被放线菌固定,降低了培养料中氮的损失。然而,二次发酵特别是隧道发酵技术要求高,一次发酵具有成本低、便于在广大农村地区推广等优点。一次发酵传统除氨的做法是高温时(60℃)在1 m左右的空中用铁锹等抖动发酵混合物散氨,然后摊开降温。这样不仅导致大量氨气散发到空气中,引起环境污染,而且会造成发酵料氮的损失。添加过磷酸钙可以显著降低氨气的排放。

双孢蘑菇属于中温型菌, 最适宜的出菇温度为16℃左右, 播种后的发菌期温度要求23℃。一般播种期要求温度旬平均温度不超过25℃。

一般播种3天左右菌丝即萌发生长。发菌期允许有5%的光线进入, 发菌期过后允许有15%~20%的光线, 湿度应控制在85%左右,可间隔性的小开门窗通风换气, 以便促进菌丝的生长发育。到8天左右菌丝长满培养基料面, 这时可以逐步加大通风量, 温度保持在25℃以上。在菌丝长满料层厚度的1/3时, 可用双齿靶对料层进行撬动以排除二氧化碳和氨气等不良气体, 补充新鲜气体, 如果在发菌期杂菌太多可以喷淋石灰水进行酸碱度调节。

双孢蘑菇发菌后需要覆土,从播种到覆土的发菌期大约20天, 覆土到出菇大约18天, 即从播种到出菇共计40天左右。一般播种15~20天, 当菌丝长到培养料厚度的2/3时, 即可覆土。出菇期间空气湿度要达到相对湿度90%~95%,喷水后要通风, 造成空气新鲜湿润的环境, 促使子实体迅速长大。当未开子实体菌盖直径3~4厘米, 达到采收规格时, 及时进行采收。

病原体

一些病原体可以感染双孢蘑菇,例如细菌Janthinobacterium agaricidamnosum可以导致软腐病,真菌Mycogone属的一些种可以导致褐腐病。Gregory Deakin et al. 2017从双孢蘑菇中分离出18种正义单链RNA病毒,这些病毒之间没有显著的亲缘关系,它们似乎也不影响蘑菇的生长(注:许多真菌病毒都基本不影响宿主生长,它们通常只是随着细胞分裂和后代繁殖从亲本纵向传播到子代,而很少通过一些途径横向感染其他个体)。

物种介绍引证的参考文献

(上文介绍部分中所引用的参考文献)

- 中国主要林区蘑菇属系统学研究, 2020. 刘安琪. 中国科学院大学 硕士学位论文

- 中国蘑菇属分类及系统学研究, 2015. 李赛飞. 中国科学院大学博士学位论文

- Flora Agaricina Neerlandica: Critical Monographs on Families of Agarics and Boleti Occurring in the Netherlands. Volume 5 (Agaricaceae), 2001. M.E. Noordeloos, Th.W. Kuyper, E.C. Vellinga. A.A. Balkema

- The edible wide mushrooms of Agaricus section Bivelares from Western China, 2017. Zhang MZ, Li GJ, Dai RC, Xi YL, Wei SL & Zhao RL. Mycosphere 8(10): 1640–1652 https://doi.org/10.5943/mycosphere/8/10/4

- Genetics and breeding of white button mushroom, Agaricus bisporus (Lange.) Imbach. - A comprehensive review, 2019. Shwet Kamal et al.. Mushroom Research 28 (1) : 1-22 https://doi.org/10.36036/MR.28.1.2019.91938

- New species of fungi, 1900. Charles H. Peck. Bulletin of the Torrey Botanical Club 27:14--21

- Insight into the evolutionary and domesticated history of the most widely cultivated mushroom Agaricus bisporus via mitogenome sequences of 361 global strains, 2023. Ming-Zhe Zhang et al.. BMC Genomics volume 24

- Bacteriolysis by Agaricus bisporus, 1991. T. R. Fermor, D. A. Wood, S. P. Lincoln, J. S. Fenlon. Microbiology 137 https://doi.org/10.1099/00221287-137-1-15

- 小蘑菇,大产业——双孢蘑菇育种新技术的建立与新品种As2796等的选育及推广, 2023. 王泽生. 生命世界 07:43-45

- The nutritional and medical benefits of Agaricus Bisporus: A review, 2017. Funda Atila, Mustafa Nadhim Owaid, Mohammad Ali Shariati. Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences 7(3) https://doi.org/10.15414/jmbfs.2017/18.7.3.281-286

- Gehaltsbestimmung von Agaritin im Zuchtchampignon (Agaricus bisporus) mittels Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC), 1984. Béatrice Fischer, Jürg Lüthy, Christian Schlatter . Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und Forschung 179: 218–223

- Mushrooms and agaritine: A mini-review, 2010. Peter Roupas et al.. Journal of Functional Foods 2(2): 91-98 https://doi.org/10.1016/j.jff.2010.04.003

- 双孢蘑菇育种技术研究进展, 2019. 李正鹏,李文,李巧珍等. 上海蔬菜 02:77-80

- 过磷酸钙、生物炭、腐殖酸对双孢菇胞外酶活性和营养成分的影响, 2022. 方志荣,林静,清源等. 现代农业科技 07:54-60

- 不同基质栽培双孢菇研究, 2018. 孙亚芳. 农村经济与科技 29(04):36

- 农村双孢菇栽培技术关键要点分析, 2018. 刘持勇. 南方农机 49(20):92-93

- 不同基质栽培双孢菇分析, 2018. 李晓博,任海霞,刘孝利等. 现代农业研究 11:32-33+50 https://doi.org/10.19704/j.cnki.xdnyyj.2018.11.013

- 木垒哈萨克自治县日光温室双孢菇栽培技术, 2022. 朱智峰. 中国农技推广 38(08):46-47.

- 双孢蘑菇采后品质劣变过程中风味物质的变化规律, 2022. 王霆等. 食品与发酵工业 48(06) https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.027524

- 常见食用菌营养成分及风味物质分析, 2023. 李娜,吕爽,董建国等. 食品工业科技:1-13 https://doi.org/10.13386/j.issn1002-0306.2022110173

- 双孢蘑菇野生种质资源营养成分分析与评价, 2021. 郑惠清,郭仲杰,蔡志欣等. 生物技术通报 37(11):109-118

- Janthinobacterium agaricidamnosum sp. nov., a soft rot pathogen of Agaricus bisporus, 1999. S.P. Lincoln, T.R. Fermor, B.J. Tindall. International Journal of Systematic Bacteriology 49(4):1577-1589 https://doi.org/10.1099/00207713-49-4-1577

- Multiple viral infections in Agaricus bisporus - Characterisation of 18 unique RNA viruses and 8 ORFans identified by deep sequencing, 2017. Gregory Deakin et al.. Scientific Reports 7

- Three Mycogone Species, Including a New Species, Cause Wet Bubble Disease of Agaricus bisporus in China, 2021. Yixin Du et al.. Plant Disease 105(12)

食毒性 - 可食用Edible双孢蘑菇可食用,是著名食用菌。

食毒性介绍的参考文献

- 云南野生菌, 2022. 杨祝良、王向华、吴刚编著. 北京:科学出版社

- 中国食用菌名录, 2010. 戴玉成,周丽伟,杨祝良,文华安,图力古尔,李泰辉. 菌物学报 29(1 ): 1 -21

- The edible wide mushrooms of Agaricus section Bivelares from Western China, 2017. Zhang MZ, Li GJ, Dai RC, Xi YL, Wei SL & Zhao RL. Mycosphere 8(10): 1640–1652 https://doi.org/10.5943/mycosphere/8/10/4

涉及到该物种的相关文献

(能证明该种在我国有分布的文献)

- 云南野生菌, 2022. 杨祝良、王向华、吴刚编著. 北京:科学出版社

- 中国食用菌名录, 2010. 戴玉成,周丽伟,杨祝良,文华安,图力古尔,李泰辉. 菌物学报 29(1 ): 1 -21

- 中国西南地区蘑菇属Agaricus真菌分子系统研究及地理分布, 2014. 桂阳. 华中农业大学博士学位论文

- 中国蘑菇属分类及系统学研究, 2015. 李赛飞. 中国科学院大学博士学位论文

- The edible wide mushrooms of Agaricus section Bivelares from Western China, 2017. Zhang MZ, Li GJ, Dai RC, Xi YL, Wei SL & Zhao RL. Mycosphere 8(10): 1640–1652 https://doi.org/10.5943/mycosphere/8/10/4

- 中国蘑菇属新种和新记录种, 1990. 李宇. 云南植物研究 12(3):154-160

- 浙江大学校园大型真菌图谱, 2019. 朱旭芬,林文飞,霍颖异. 杭州:浙江大学出版社

- 山西省蘑菇属物种资源研究, 2019. 郭富宽,原渊,王术荣,常明昌. 北方园艺 (11): 117-122

- 野生双孢蘑菇菌株的ITS鉴定及生物学特性研究, 2018. 刘明军,杨琴,张桂香,杨建杰. 林业科技通讯 02:53-56 https://doi.org/10.13456/j.cnki.lykt.2018.02.017

- 野生双孢蘑菇形态特征及出菇验证, 2002. 王波. 中国食用菌 01:37

- 一种野生蘑菇的鉴定, 2013. 王波,郭勇,鲜灵. 西南农业学报 26(02):672-675

- 野生双孢蘑菇鉴定与栽培, 2001. 王波,唐利民,李晖. 食用菌 23(增刊) 中国菌物学会 全国第6届食用菌学术研讨会论文集

- 新疆南疆野生双孢蘑菇的鉴定、生物学特性及其驯化栽培的研究, 2013. 高磊. 塔里木大学 硕士学位论文

- 青藏高原草地野生双孢蘑菇遗传多样性及主要性状评价, 2011. 张川. 福建农林大学 硕士学位论文

- 一株野生双孢蘑菇的鉴定、形成子实体的条件和机理研究, 2016. 张倢. 山西大学 硕士学位论文

- 一株黄山野生双孢蘑菇菌株菌丝体培养特性研究, 2018. 沈万芳. 食用菌 40(06):17-19

- 山西境内一种野生双孢蘑菇菌株特异性鉴定, 2019. 张红刚,郭明慧,郭尚,梁枝荣. 中国食用菌 38(03):21-26

物种描述

以下描述摘自相关参考文献,仅供参考。可能存在文献过时、描述错误或者描述片面等情况

文字识别时可能有纰漏,描述若与参考文献原文有出入以原文为准

外文描述的参考翻译系网站管理者的个人翻译,仅供参考,具体以原文为准

描述1 描述来源:中国主要林区蘑菇属系统学研究类型:完整的描述(摘录自专著、论文等)

描述原文:

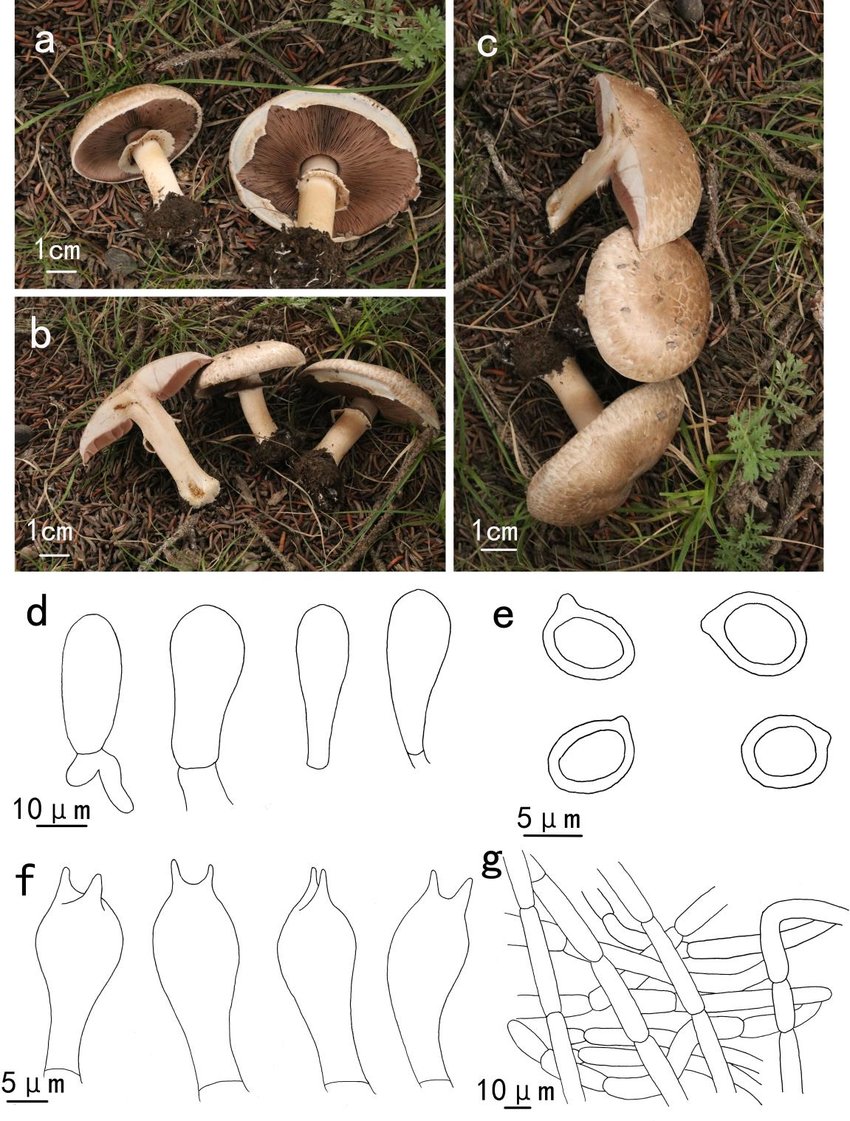

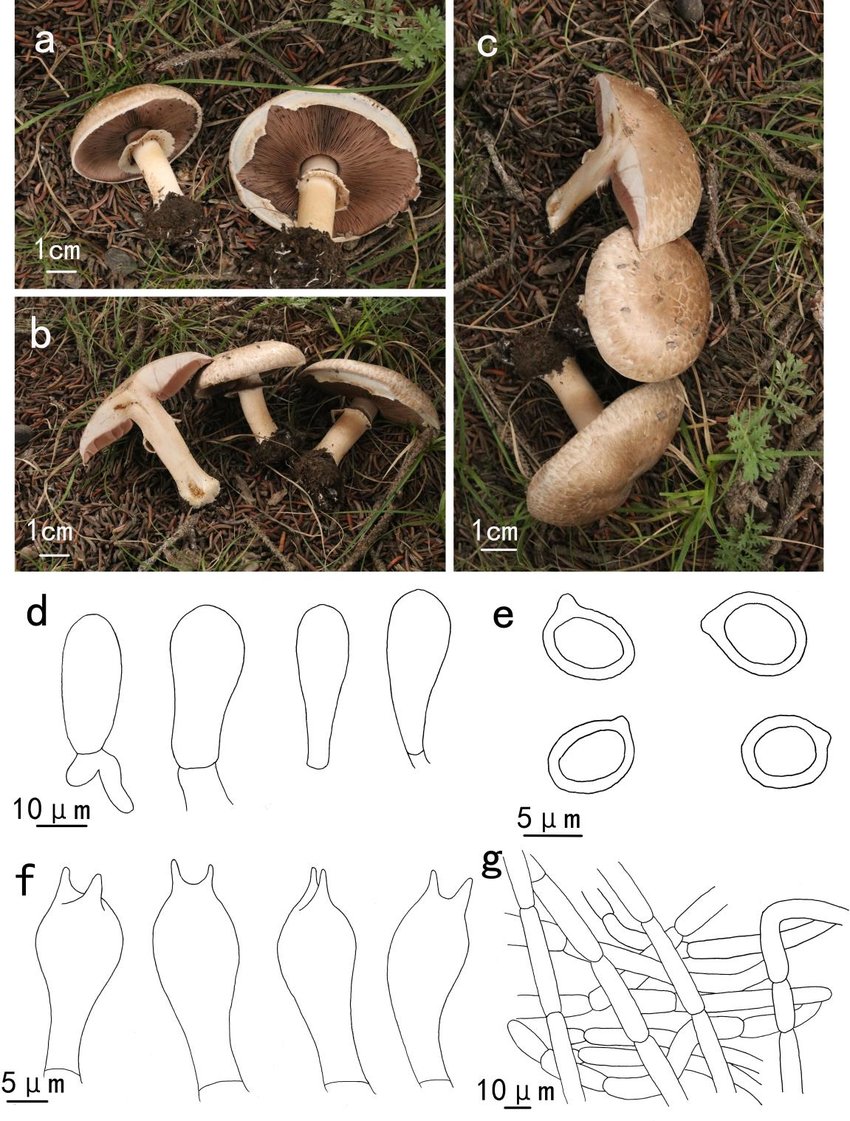

7.3.1 Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach, Mitt. naturf. Ges. Luzern 15: 15, 1946(附图 12 A–C)

中文名称:双孢蘑菇

宏观形态:菌盖直径 30–80 mm,菌盖中央后 8–15 mm,平抛形至圆盘形,边缘略微内卷且完整,略微超过菌褶,菌盖表面干燥覆盖纤维质菌丝且破碎成小型纤维鳞片,菌盖中央颜色深并逐渐向边缘颜色变浅,棕色或赭棕色,有时菌盖边缘附着菌环残留物。菌褶离生,窄且密集,具有小菌褶,粉色至粉棕色,成熟后为棕色至深棕色。菌柄长 40–70 mm,宽为 8–13 mm,圆柱形,中空,表面光滑或覆盖轻微的纤毛。菌环幼年时为膜质,之后变厚,位于菌柄中部或上部,菌柄上表面有轻微的条纹,宽为 5–8 mm。菌肉白色,肉质,切开或触碰后颜色变红棕色。子实体气味为蘑菇味。

微观形态:担孢子 6.6–8.3 × 4.9–6.3 μm (x = 7.3 ± 0.6× 5.4 ± 0.4 μm, Q = 1.2–1.5, Q m = 1.4 ± 0.1, n = 20),椭球形,棕色,光滑且厚壁,无芽孔。担子 16–22 ×5.8–8.0 μm,棒状且具 2 个担子小梗。褶缘囊体 18–36 × 9.2–13μm,多为棒状,少数为梨形,透明。侧缘囊体缺失。菌盖表皮菌丝宽为 7.8–15 μm,长圆柱形,无分支,内含有棕色色素。

颜色反应:KOH 反应与 Schäffer 反应均为阴性。

生境:散生于云杉林中。

标本信息:采集地:内蒙古包头奥林匹克公园,采集时间:2019.06.26,采集人:张健宇,采集号:ZRL20191924;采集时间:2019.08.29,采集号:ZRL20191926。采集地:内蒙古包头青山区政府,采集时间:2019.06.30,采集人:张健宇,采集号:ZRL20191942。采集地:北京怀柔,采集时间:2017.6.8,采集人:赵瑞琳,采集号:ZRL20170004,ZRL20170005。采集地:甘肃省张掖市山丹县军马场,采集时间:2017.8.19,采集人:朱新宇,采集号:QL20170091。采集地:甘肃省张掖市苏南县祁连山国家级自然保护区大野口野生动物检查站,采集时间:2017.8.24,采集人:贺茂强,采集号:QL20170397。采集地:甘肃省张掖市肃南县康乐草原边,采集时间:2017.8.22,采集人:张明晢,采集号:QL20170239。采集地:甘肃省张掖市肃南县长沟寺,采集时间:2017.8.21,采集人:张明晢,采集号:QL20170216。采集地:甘肃省张掖市焉支山,采集时间:2017.8.19,采集人:张明晢,采集号:QL20170136,QL20170149,QL20170159。采集地:甘肃武威市哈溪保护站云杉林,采集时间:2018.8.22,采集人:刘安琪等,采集号:ZRL20180982,ZRL20181447,ZRL20181495。采集地:甘肃武威市祁连保护站冰沟河,采集时间:2018.8.24,采集人:张明晢等,采集号:ZRL20181401,ZRL20181471。采集地:甘肃武威市夏玛保护站石门峡云杉林,采集时间:2018.8.21,采集人:刘安琪等,采集号:ZRL20181488,ZRL20181535,ZRL20181558。采集地:甘肃张掖市肃南县西营河保护站,采集时间:2018.8.25,采集人:凌云燕等,采集号:ZRL20181634,ZRL20181638,ZRL20181912,ZRL20181999。

讨论:Agaricus bisporus 在系统发育树中位于 sect. Bivelares (Clade F),具有1/96 的支持率(图 7.1),此种的主要特征为担子具 2 个担子小梗且孢子长度超过6 μm,KOH 反应与 Schäffer 反应均为阴性(Zhang 等,2017)。

类型:完整的描述(摘录自专著、论文等)

描述原文:

双孢蘑菇 图33.1-33.2,图版(33)

Agaricus bisporus(J.E.Lange) Imbach,Mitt.naturf Ges.Luzern 15:15(1946)

担子果中等到大型。菌盖直径8.0~12.8 cm,幼时半球形,成熟后扁半球形至平展,边缘内卷,粗糙,.具白色菌幕残留,污白色,具浅褐色丝膜状鳞片,中央鳞片稀,边缘密,中央略显光滑,伤变浅红褐色,不消失。菌肉厚1.1~1.2 cm,白色,厚实,伤不变色。菌褶高0.5~0.9cm,离生,较密,不等长,初浅粉红色,后浅褐色,成熟后深褐色。菌柄长8.2~12.5 cm,粗1.4~2.2cm,圆柱状,弯曲,基部略大,实心,白色,环上下均具白色绒毛状鳞片,触摸后变褐色,内外菌肉伤均变浅红褐色。菌环宽1.0~1.5 cm,厚0.35cm,拟双层,上表面光滑,下表面海绵状粗糙,不易脱,生菌柄中上部,白色。具淡淡蘑菇味。Schaffer反应阴性。

担子28~37×7~8 μm,棒状,具2个小梗;小梗长2.4~3.8 μm。担孢子(6.8)7.0~7.9(8.3)×5.5(5.7)~6.4(7.1)μa,Q=(1.02)1.11~1.30(1.36),近球形至宽椭圆形,椭圆形,黑褐色。缘囊体众多,棒状,具1~2个分隔,末端细胞8x28~37μm。菌盖表皮菌丝圆柱形,无色透明,直径4~7μm,末端细胞顶端钝圆,25~66 x 5~8 lam。菌环下表皮圆柱形,无色透明,直径3~8μm,末端细胞顶端钝圆,25~66 x 5~8μm。生境:夏季生于针叶林下,群生。

国内分布:甘肃,西藏,云南,黑龙江

标本引证:甘肃张掖市海潮坝青海云杉林下,2013年8月6日,李赛飞,席亚丽,祁彩霞,梁倩倩Q03(HMAS 0253719);2013年8月6日,李赛飞,席亚丽,祁彩霞,梁倩倩Q06(HMAS 0273113);2013年8月6日,李赛飞,席亚丽,祁彩霞,梁倩倩Q08(HMAS 0253679);2013年8月6日,李赛飞,席亚丽,祁彩霞,梁倩倩Q19(HMAS 273107);云南省昆明植物所内,2014年7月5目,杨祝良5778(HKAS 82677);黑龙江呼玛,2000年7月28日,卵晓岚,文华安,孙述霄100(HMAS 82739)。

讨论:本种主要的特点是担子绝大多数双孢,偶尔3孢或4孢。此种的宏观特征变化多样,根据不同的形态特征曾出现不同的变种,A. bisporus var. albidus (J.E.Lange) Singer,A. bisporus var. avellaneus (J.E.Lange) Singer,A. bisporus var. bisporus (J.E.Lange) Imbach,A. bisporus var. burnettii Kerrigan & Callac,A. bisporus var. eurotetrasporus Callao & Guinb,A. bisporus var. perrubescens Bohus,但现在都归为A. bisporus (J.E.Lange) Imbach。本种菌盖颜色多样,污白色表面具白色、浅褐色或褐色鳞片,在宏观特征上与A. bitorquis,A. subfloccosus非常相似,有时易于混淆。他们之间的主要区别在于,A. bitorquis的菌环位于菌柄的中部或下部,且往往体现类似三层菌环的特征;A. subfloccosus的担孢子比本种窄(宽4.5~5.3 μm)。

类型:简短的描述(摘录自图鉴等,请注意甄别描述真实性)

描述原文:

双孢蘑菇

Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach

蘑菇目 Agaricales

蘑菇科 Agaricaceae

菌盖直径4~10cm,初期半球形,后期扁平至伸展;表面污白色至奶油色,常撕裂成鳞片;菌肉白色。菌褶离生,初期粉红色,后期变褐色。菌柄长3~5cm,直径0.8~2cm,污白色;菌环上位至中位,膜质,较厚。担子20~25x7~8μm双孢,偶尔4孢。担孢子6.5~~8x5.5~6.5 μm,宽椭圆形,光滑,无芽孔,褐色。缘生囊状体18~30x8~12μm,棒状至30x8~12近圆柱形。锁状联合阙如。

夏秋季生于高山草甸上、废弃牧场或粪堆上。腐生菌。分布于云南西北部。可食。可栽培。

库中图片 2 张

标签:[无]

上次编辑:2023-09-12

物种编号:328

Revised:true

本页向外链接的参考文献:总计 48 条链接(含重复)

重定向至本页的页面:总计 0 条链接

©菌物志Mycopedia

回到首页 搜索物种 目录

©菌物志Mycopedia,版权声明

如需引用本文可参考下列格式:

蔡佳铭.2023. 双孢蘑菇Agaricus bisporus. 菌物志Mycopedia. http://www.mycopedia.top/result.php?details=Agaricus bisporus

Jia-Ming Cai.2023. Agaricus bisporus [Chinese]. Mycopedia. http://www.mycopedia.top/result.php?details=Agaricus bisporus