|

|

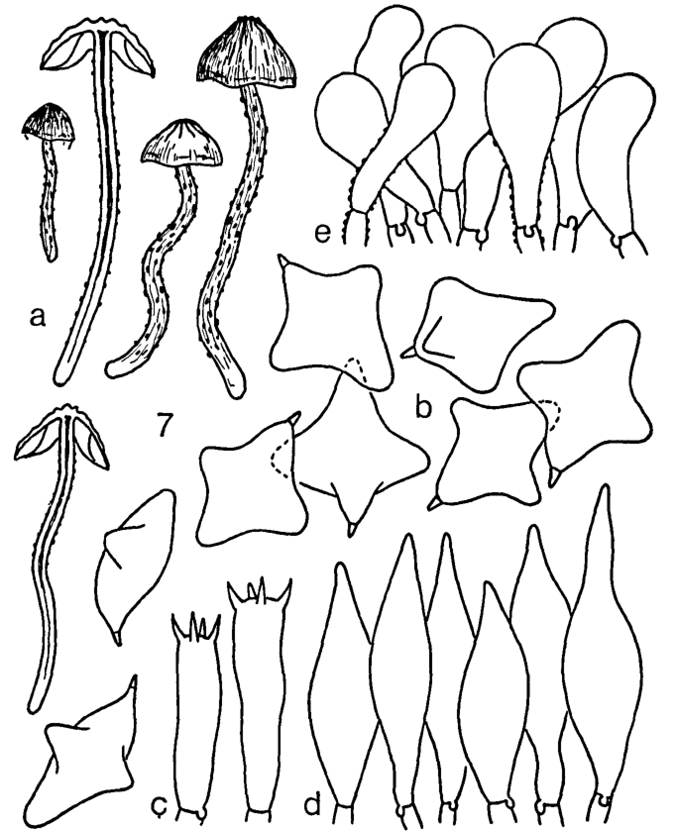

C. naucorioides的原始描述里的配图,拥有十字形的孢子。

十字孢伞属Crucispora是1971年由Egon Horak发表的一个属,目前暂置于蘑菇科,该属物种都拥有褐色菌褶、褐色十字形的孢子。

C. naucorioides

C. naucorioides,一个来自新西兰的物种,也是该属发表时唯一的物种。此物种特点是担孢子十字形,无芽孔;菌盖有辐射状纹路,有明显沟纹或褶皱,水浸状,褐色;菌褶褐色,直生或弯生;菌柄上有粉霜,菌盖边缘有纤维状菌幕残余。当时Horak无法将其置于任何一个科中。

C. rhombisperma

1980年,Horak发现一份来自印度尼西亚的画作中,表现出一种小型的褐色蘑菇,拥有十字形的孢子,且没有芽孔,这与Crucispora的特征非常相似。Horak“毫无疑问地”认为画作中的物种与另一个来自日本的、原本属于疣孢斑褶菇属Panaeolina的物种,P. rhombisperma,属于同一物种。因此,Horak将此物种转移到了Crucispora属。

印度报道的P. rhombisperma。

台湾报道的C. rhombisperma。

2007年,印度报道了P. rhombisperma,研究人员认为印度的样本与此物种原始描述非常符合,但不认为此物种应该属于Crucispora属。事实上,P. rhombisperma的原始描述较为简略,描述中并未提及芽孔、囊状体等构造,模式标本也无法外借以研究。而印度报道的这份样本的孢子中有一个小但明显的芽孔。

2021年,台湾报道了C. rhombisperma,其孢子也有一个小而明显的芽孔。但是,台湾的样本和印度的样本在其他特征上差异较大,台湾的样本菌盖宽2-3cm,菌褶直生,孢子8.5–10.5 × 6.5–9.5μm,褶缘囊状体圆柱形至棒状,基部和头部常膨大,生于池塘淤泥上;印度的样本菌盖0.4-1.3cm,菌褶弯生至离生,孢子10-12.5 × 8-11.5μm,褶缘囊状体“弯曲状”至“念珠状”(虽然描述很奇怪,但是从配图来看,台湾的样本与印度的样本,褶缘囊状体形状似乎是相似的),生于粪便上。印度的样本未进行系统学研究,台湾样本则进行了简单的系统学比对,样本序列与一些斑褶菇属的物种略接近。

中华十字孢伞C. sinensis

2013年,在《山东省大型真菌的区系成分与森林植被的相关性》中,报道了“中国十字孢(拟定)(Crucispora sinensis)”,并报道它是山东特有种。它疑似一个尚未发表的物种,但未见其描述。2015年,在《山东省大型真菌物种濒危程度与优先保育评价》中再次报道了此物种,认为它是一个“脆弱种”。在文中并没有“拟定”二字,好似是一个已经发表的物种,但实际上找不到该物种正式发表时的文献,Index Fungorum等数据库中也并未收录此物种。2018年的《中国生物多样性红色名录-大型真菌卷》中收录了该物种。

虽然不知道谁以及为何将此物种置于蘑菇科,但基于本属的综合特征,该属极大概率不是蘑菇科的成员(狭义蘑菇科的所有成员菌褶均为离生,且该属其他一些特征也不符合蘑菇科的典型形态,如十字形的孢子,水浸状的菌盖,被粉霜的菌柄,以及C. rhombisperma无菌幕的特征)。《中国真菌志》中将该属拟名为“十字孢环柄菇属”是不太合适的,因为该属并无典型环柄菇类的淡色孢子印、离生菌褶、菌幕等特征。

该属缺乏系统学研究,其具体科级地位还有待系统学研究的揭示,或许与斑褶菇近缘。

台湾报道的C. rhombisperma是否为真正的C. rhombisperma还有待进一步考证。

C. sinensis是疑难种,可能还未被正式发表。

Crucispora rhombisperma (Hongo) E. Horak 1980

该物种的主要特征是菌盖和菌柄褐色调;菌褶斑驳状,以褐色为主;担孢子十字形。此物种的定义存在争议,且相关系统学研究较少。该物种在我国台湾省有报道。命名历史该种最早在1973年被Hongo发表,当时置于疣孢斑褶菇属Panaeolin...... |  |